戦略研究センター X線・光赤外線宇宙物理研究領域は、宇宙物理学の観測的研究を推進する研究拠点として2019年に設立された宇宙観測研究センターを引継ぎ、2022年に新領域として設立されました。現代の宇宙観測は、あらゆる波長の電磁波からニュートリノや重力波といった電磁波以外の手段を用いて飛躍的に発展を遂げています。観測装置の高度化、大規模化とともにさまざまな手段で得られた観測データを自在に利用することが、ますます重要になってきています。本センターでは、国立天文台やJAXA宇宙科学研究所との共同研究をもとに、国内外の光・赤外線やX線・ガンマ線の最先端の観測装置を用いた観測によって、天体の形成・進化および物質・エネルギーの生成・循環について宇宙物理学の研究を推進しています。同時に、次世代の観測装置開発や波長横断的研究を推進するためのデータ提供のあり方についても研究をすすめ、その成果のコミュニティへの還元を目指しています。

| 2025/02/03 | 2月10日(月)に京都大学 成田拓仁氏・内田裕之氏によるセミナーが開催されます |

| 2024/11/25 | 12月16日(月)にワイズバベル 坂野正明氏によるセミナーが開催されます |

| 2024/11/25 | 12月6日(金)に2024年度埼玉大学研究機構戦略研究センター第1回公開シンポジウムにて寺田幸功准教授・勝田哲准教授が講演します |

| 2024/07/08 | 7月31日(水)にJAXA 宇宙科学研究所・宇宙航空プロジェクト研究員 伊師大貴氏によるセミナーが開催されます |

| 2023/11/16 | 11月27日(月)に学振特別研究員 武尾舞氏によるセミナーが開催されます |

| 2023/10/30 | 12月15日(金)にワイズバベル 坂野正明氏によるセミナーが開催されます |

| 2023/10/25 | 11月24日(金)に大阪大学大学院工学研究科 和田有希氏によるセミナーが開催されます |

| 2023/09/11 | 9月7日(木)に田代信教授がPIを務めるX線分光撮影衛星 XRISMの打ち上げが成功しました。JAXAプレスリリースはこちら→打上げ成功 XRISMクリティカル運用期間終了 |

| 2023/09/08 | 9月15日(金)京都大学理学研究所 Shiu-Hang (Herman) Lee (李兆衡) 氏によるセミナーが開催されます |

| 2023/09/06 | 9月28日(木)に令和5年度埼玉大学研究機構戦略研究センター第1回公開シンポジウムが開催されます。→詳しくはこちら |

| 2023/07/26 | 8月26日(土)に田代信教授がPIを務めるX線分光撮影衛星 XRISMが打ち上げられます。XRISM×SLIM特設サイト ファン!ファン!JAXA! |

| 2023/06/14 | 8月8日(火) NASA/GSFC, Maryland Universityの林多佳由氏によるセミナーが開催されます |

| 2023/06/12 | 6月30日(金) 勝田哲准教授主催のワークショップが開催されます |

| 2023/02/01 | 佐藤浩介准教授がJSPS 二国間交流事業に採択されました |

| 2023/02/22 | 勝田哲准教授、田代信教授、寺田幸功准教授、佐藤浩介准教授の研究がプレスリリースされました→埼玉大学Webサイト |

| 2022/12/09 | 田代信教授の携わる研究がプレスリリースされました→埼玉大学Webサイト |

| 2022/02/14 | 寺田准教授がJSPS 令和4年度研究拠点形成事業・先端拠点形成型に採択されました |

| 2021/10/18 | 10月22日(金)開催 セミナー情報を掲載しました |

田代 信(TASHIRO Makoto)

理工学研究科 教授

X線天文衛星・ガンマ線バースト観測衛星の開発。活動銀河核やガンマ線バーストの観測的研究。 JAXA X線分光撮像衛星(XRISM)計画PI。

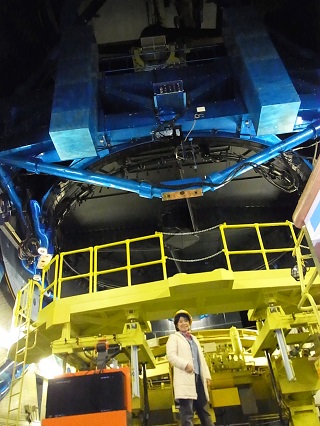

寺田 幸功(TERADA Yukikatsu)

理工学研究科 准教授

X線天文衛星や地上γ線望遠鏡の開発。宇宙における熱的プラズマや非熱的現象、重元素合成に関する観測的研究。XRISM衛星科学運用部門リーダー、国際天文高エネルギー衛星較正連合(IACHEC)分科会チェア。

勝田 哲(KATSUDA Satoru)

理工学研究科 准教授

主にX線天文衛星を用い、恒星が一生の最期に起こす超新星爆発、太陽、地球超高層大気の観測的研究を進めている。

日時:2025/2/10(月)13:30-14:30

講演者:成田拓仁(京都大学 D2 / 学振特別研究員)

場所:物理会議室(理学部1号館4階)

概要:

星周物質は星の進化の過程で外層から噴き出る星風が星の周りに形成する物質で、超新星残骸においては、爆発の衝撃波によって掃き集められることで、X線で明るく光る。星周物質の元素組成は星の進化を反映しており、特に炭素、窒素、酸素といった元素は星内部の水素燃焼によって組成が変化するため、超新星残骸の親星の初期質量や初期回転速度などを探る上で良い指標となる。またウォルフ・ライエ星のような非常に強い質量損失を経験した星は、水素やヘリウムが欠乏したIb/c型超新星を起こすと考えられている。このような親星から形成される星周物質にはヘリウム燃焼で生成された炭素や酸素などが多く含まれるため、その元素組成から爆発時の進化段階を推定できる。我々はこれまでに、点源において高いエネルギー分解能を持つXMM-Newton衛星搭載の反射型回折分光器を、見かけ上コンパクトな構造の超新星残骸に応用することで、従来のCCD検出器では検出が難しかった窒素輝線を複数の超新星残骸で検出し、その窒素と酸素の組成比から親星の初期質量と初期回転速度、爆発の種類を推定した。本講演では星周物質の元素組成を使った超新星残骸の親星制限法とそれを使った親星制限の結果を紹介し、将来の展望として他の系へのこの手法の拡張についても議論する。

日時:2025/2/10(月)14:30-15:30

講演者:内田裕之(京都大学・助教)

場所:物理会議室(理学部1号館4階)

概要:

X線天文衛星 XRISM は2023年9月に打ち上げに成功した。XRISM の初期成果として、長年の未解決問題だった超新星の爆発機構に新たな知見がもたらされている。近年の研究により、超新星爆発を起こす星は、爆発の直近10年ほど前から大規模な質量噴出を引き起こすことが示唆されている。従来の恒星進化モデルからは予想外の事実であり、その直接的な証拠が求められる。鍵となるのは超新星の10日以内の即応観測である。超新星は「爆発前に」ニュートリノを大量放出するため、これをトリガーにすれば、これまでは困難だった爆発直後の超新星の姿を明らかにすることができる。現在稼働中のスーパーカミオカンデ(SK)の高い検出感度を利用すれば、銀河系内やマゼラン雲などの近傍で発生する超新星に対して、事前アラートを受け取ること可能である。ただし SK の方向決定精度は数度のため、広視野の望遠鏡が必要である。発表者らは XRISM の撮像装置 Xtend の開発を行い、史上最大規模の視野と有効面積を持つX線カメラを実現した。そこで Xtend を超新星の即応観測に利用すれば、史上初の「超新星待ち受け観測」が可能になる。本発表ではこの計画の骨子を説明し、SK-XRISM/Xtend 連携観測の具体的手段について議論する。

今までのセミナー情報はこちら

埼玉県さいたま市桜区下大久保255 埼玉大学 理学部1号館5階 物理学科事務室